接收机:

输入频率(1.35-1.45 GHz)

增益( ≥ 70dB)

输出中频信号及其中心频率(70 MHz)

整体噪声系数(<0.6 dB,等效噪声温度 < 43 K)

输入、输出阻抗 (50 欧姆)

工作带宽可调整

每套天线配备两路LNA和信道设备,将天线送来的左、右旋圆极化信号同时送至数据处理中心;将接收机送来的6路信号同时进行高速A/D转换、并进行存储。

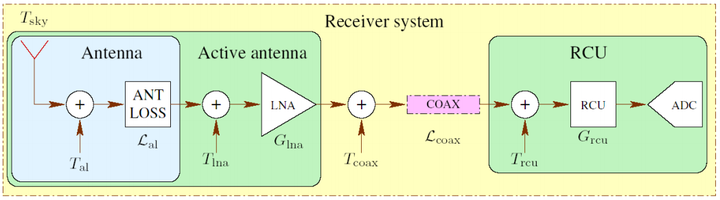

考虑系统用于天线观测,对系统噪温要求较高,这里拟选用高性能LNA,控制馈线插损,在噪温上能够满足要求,无技术风险。系统G/T值设计分析如下:

(查无线电接收机)

天线阵的观测方式相干成像和 beamforming, 这个对信号的时标有很高要求,接收机用于采集高动态,高时间分辨率的信号,同时有原子钟来对时,保证所有时标统一。

对LOFAR来说,重要参数 [ref: LOFAR receriver unit]

Band, Freq Band, Band Width, Tsys/K, Gain: Gsys/dB, Trec/K, Gant/dB, Tant/K, Gcoax/dB, Grcu/dB, Trcu/K

一、天线

天线的作用,在于收集射电波段的电磁波。电磁波在金属天线上感应出电压,然后我们再利用模拟接收机来探测这个电压值。可以想象的是,天线做得越大,就能截获更多的电磁波,从而能够探测到更弱的电磁信号。 不同样式的天线,其工作频段和性能不尽相同。射电天文观测为了收集不同频段的电磁波信号,往往也要使用不同的天线形式。一般射电天文使用的也是各种金属杆子和金属锅。

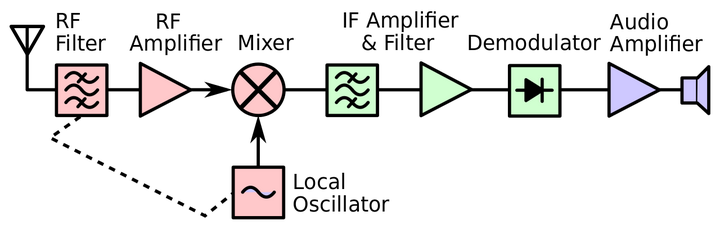

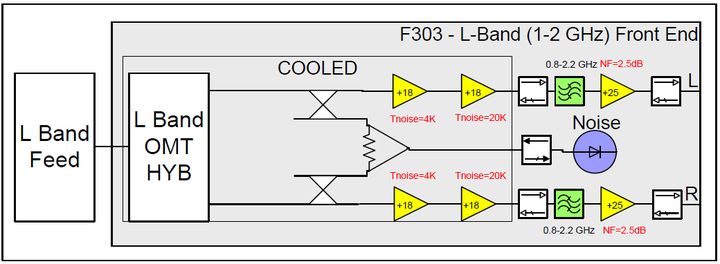

二、模拟信号接收机 就目前普遍使用的(不是全部)射电天文模拟接收机而言,其原理和收音机的原理一致,都是使用的 “超外差接收机 (Superheterodyne receiver) ,不同的是射电天文不需要调制解调。所谓 “超外差接收机” ,简单来说,就是接收到来自天线处的电磁信号之后,会使用本振对信号进行 “混频” 处理,把信号的频率调节到另外一个我们想要的固定频率上。对于收音机来说,混频的好处可能更多的是简化电路,改善使用效果(建议看看这个关于超外差接收机原理的回答:超外差接收机工作原理?);对于射电天文来说,混频带来的好处更多的是降低信号频率,方便后续设备对信号进行处理。

超外差接收机原理框图(图源:Superheterodyne receiver)。从左往右分别是:天线(倒三角符号)、滤波器(RF Filter)、放大器(RF Amplifier)、本振(Local Oscillator)、混频器(Mixer)、中频滤波(IF Filter)、中频放大(IF Amplifier)、解调(Demodulator)和声频放大器(Audio Amplifier)。 射电天文接收机的原理是超外差接收机,实际中还要根据自身需求增加一些功能模块。下面我们先来看看一个实际的例子。

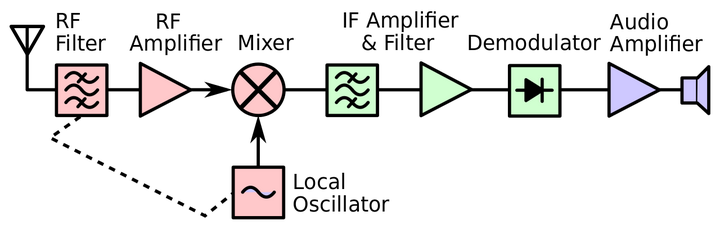

美国VLA (Very Large Array) 的K波段(18~26GHz)模拟接收(前端,Front End)系统框图。(图源:nrao.edu)

由VLA的L波段前端系统框图我们可以看出,电磁波从K波段馈源喇叭(K Band Feed)进入系统内部后,先由一个正交模转化器(OMT,orthomode transducer)将进来的圆极化信号分为两路垂直线极化信号【为啥要转成线极化信号?】,再与噪声源(Noise)连接之后进入一个+35dB的低噪声放大器(LNA,Low-Noise Amplifiers)进行放大。细心的人估计会发现,OMT到LNA这一部分是被框在一个小框里的,并且框里写了 “COOLED”。这表明,该部分的器件是位于杜瓦之内,工作时需要用液氦对其进行制冷的。出了制冷的这部分,信号会经过隔离器、滤波器,再进行一次放大,通过一个隔离器之后进入混频器,与来自本振(K-Band Primary LO)的信号进行混频。混频完的信号通过隔离、滤波、再隔离,就可以输出出去了。

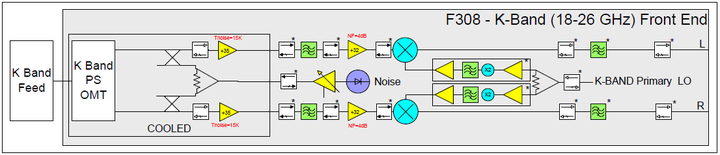

前面说到,射电天文使用超外差接收机主要是为了降低信号频率,方便后续设备对信号进行处理。如果接收的信号频率已经足够低,那我们是不是就不需要是要超外差技术了呢?答案是肯定的。随着技术不断的进步,一些工作在较低频率的射电天文接收机已经不再使用超外差技术。还是来看看VLA的接收机。

美国VLA (Very Large Array) 的L波段(1~2GHz)模拟接收系统框图。(图源:nrao.edu)

从L波段的接收机框图可以看出,它并没有进行混频,信号通过放大等处理之后就直接输出出去了。如果是前面提到的LOFAR天线的接收机,那会更为简单,看:

荷兰LOFAR接收系统框图(图源)。对于单个LOFAR天线而言,其模拟接收机应该只是图中那个LNA(低噪声放大器)。对比之下会发现,LOFAR这个没有了制冷部分,这点后面再稍微详细地说说。

====关于模拟接收机的一些额外说明:馈源喇叭及制冷 ==== 1、馈源(Feed) 看了上面两个框图,估计有人会问,最左边我说的那个馈源(Feed)究竟是个啥东西? 这个馈源啊~ 可以说是碟形天线形式(卫星锅,新疆25米射电望远镜那种形式)望远镜真正意义上的天线。不过射电天文中大家习惯把馈源算成接收机的一部分,所以我就给放在模拟接收机这块讲了。 对于卫星锅或者类似形式的射电望远镜,它那个大锅作用是把电磁波汇聚到焦点处。这点应该不难理解,就和我们拿一个凹面镜汇聚平行光一样一样的。汇聚完之后呢?我们需要放一个真正意义上的天线到焦点处,真真切切地把电磁波的信号收集起来,变成电压信号。卫星锅的高频头中也包含了这么一个馈源。

卫星高频头的喇叭馈源(网络图片)。

射电天文由于对性能要求的不同,发展出了多种形式的馈源,也包括了像上图高频头中那样的喇叭馈源。

2、制冷 射电天文所要探测的信号十分微弱,以至于我们需要小心翼翼地设计我们的仪器设备,保证其自身产生的信号不会严重影响到我们的观测。什么?仪器自身会产生信号?是的!简单地说,有热量的物体都会有电磁波辐射出来(所以别往你办公桌上放仙人掌了!它也是会辐射出电磁波的!)。为了尽量压低仪器自身产生的信号,工程师们造出一种叫 “杜瓦” 的盒子,然后把低噪声放大器放进去,将里面抽真空,然后用液氦对杜瓦内部空间进行降温(注意,并不是直接灌液氦进去)。杜瓦中最冷的部分将被制冷到10K(K,开尔文,温度单位。10K=-263.15℃)左右,甚至降到4K(-269.15℃)。 不过,关键部件的制冷对于射电望远镜来说并不一定是有必要的。一开始介绍到的LOFAR和21厘米阵列就不需要制冷,这和它们观测频段有关系。对于低频射电观测(这里说的是一个相对的概念,指的是观测频率大概在800MHz及以下的射电天文观测),由于天空本身的噪声贡献就很大,这时候去制冷降低仪器噪声对提高设备灵敏度已经是杯水车薪,所以不再需要进行制冷。

三、数字后端 在这个数字化时代,天文观测数据自然也要进行数字化,这样才能扔到计算机里面进行处理分析。模拟接收机输出的数据依旧是模拟信号,我们需要用数字后端将模拟信号转化为数字信号,并处理成我们想要的数据形式。根据需求不同,射电天文会使用功能不同的数字后端(硬件平台可能是相同的)。这里简要说说:基带记录,脉冲星观测和谱线观测三种需求所要用到的数字后端。

1、基带记录 所谓 “基带记录”,就是对模拟接收机输出的模拟信号仅使用ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转化器)进行采样,不做其他处理。采样频率必须满足奈奎斯特采样定律,以满足复现模拟信号的要求。这点和我们后面要说到的脉冲星观测及谱线观测用的数字后端不同。后两者都需要对得到的基带信号做进一步的处理。 既然脉冲星观测及谱线观测的数据都是由基带信号处理得到的,那我们为什么不直接记录基带信号就好了呢?干嘛还要制造专门用来做脉冲星观测及谱线观测用的数字后端? 那是因为,基带信号的数据量极大,传输和存储都很困难,所以一般很少记录下基带数据。有时对于一些特殊的目标,我们希望能够对其进行细致的研究时,可能就会需要用到基带信号,但要求把所有观测数据都用基带记录的形式保存下来,那是相当困难的。 2、脉冲星观测 【这里仅涉及用作非相干消色散情况下的数字接收机】 先说明一下,这里说是脉冲星观测,实际上泛指的是观测类似脉冲星信号那样的宽带、短时标脉冲信号,就好像近两年一直挺火的快速射电暴。 对于这种观测需求,要求系统观测带宽较大(几百MHz几千MHz),有很高的时间分辨率(几个微秒几百微秒),但对频率分辨率要求较低(几百kHz)。所以我们需要对模拟接收机给过来的信号使用较高的采样率进行采样,再对一段极短时间内采样获得的信号进行傅里叶变换,处理得到频谱数据。这样处理完的数据从数字后端出来,再送到计算机上储存起来。

3、谱线观测 谱线观测与脉冲星观测可以说正好相反。谱线观测一般要求很高的频率分辨率(几kHz零点几kHz),但观测带宽一般较窄(几百MHz几十MHz),时间分辨率要求也低(零点几秒~几秒)。所以我们可以(和仪器设备有关)使用较低的采样速率对模拟信号进行采样,再对一段较长时间内采样得到的信号进行傅里叶变换,得到精细的频谱。随后这些频谱数据同样会被送到计算机上进行存储。

CASPER (Collaboration for Astronomy Signal Processing and Electronics Research) 制作的ROACH2 (Reconfigurable Open ArchitectureComputing Hardware 2) 数字后端(图源:ROACH-2 Revision 2)。通过运行不同的处理程序,这块板子可以分别满足上述基带记录,脉冲星观测及谱线观测三种模式的数据处理要求。

======== 总结 ============ 1、使用天线收集电磁波信号,并将其转变为电压信号; 2、使用模拟接收机对电压信号进行放大等处理; 3、使用数字后端把模拟信号变为数字信号,并做相应的处理; 4、保存,搞定~

接收机的输入:电磁波在天线/馈源感应出的电压,利用模拟接收机来探测这个电压值。——超外差接收机 (Superheterodyne receiver) ,射电天文不需要调制解调。所谓 “超外差接收机” ,简单来说,就是接收到来自天线处的电磁信号之后,会使用本振对信号进行 “混频” 处理,把信号的频率调节到另外一个我们想要的固定频率上,对于射电天文来说,混频带来的好处更多的是降低信号频率,方便后续设备对信号进行处理。——如VLA:电磁波从K波段馈源喇叭(K Band Feed)进入系统内部后,先由一个正交模转化器(OMT,orthomode transducer)将进来的圆极化信号分为两路垂直线极化信号,再与噪声源(Noise)连接之后进入一个+35dB的低噪声放大器(LNA,Low-Noise Amplifiers)进行放大。探测高频波段时,OMT到LNA这一部分需要制冷,出了制冷的这部分,信号会经过隔离器、滤波器,再进行一次放大,通过一个隔离器之后进入混频器,与来自本振(K-Band Primary LO)的信号进行混频。混频完的信号通过隔离、滤波、再隔离,就可以输出出去了。——随着技术不断的进步,一些工作在较低频率的射电天文接收机已经不再使用超外差技术。——接收机的输出:模拟接收机输出的数据依旧是模拟信号,需要用数字后端将模拟信号转化为数字信号,并处理成我们想要的数据形式。根据需求不同,射电天文会使用功能不同的数字后端(硬件平台可能是相同的)。如基带记录,脉冲星观测和谱线观测三种需求会用到不同数字后端。

Whole System

Receiver